|

|

|

Professionswissen von Lehrkräften, kognitiv aktivierender Mathematikunterricht und die Entwicklung von mathematischer Kompetenz

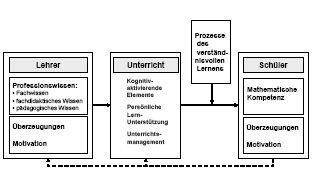

Ziel des Projekts ist es, die Bedeutung der professionellen Handlungskompetenz von Lehrkräften für den Fachunterricht zu untersuchen. Exemplarisch für den Bereich des Mathematikunterrichts in der Sekundarstufe 1 gehen wir der Frage nach, welcher Zusammenhang zwischen fachlichem Wissen, fachdidaktischem Wissen und Überzeugungen bzw. Motivation von Mathematiklehrkräften besteht. Weiterhin untersuchen wir, auf welche Art sich diese Aspekte der Lehrerkompetenz in der Gestaltung des Mathematikunterrichts niederschlagen und welchen Einfluss die Kompetenz der Lehrkräfte auf das Mathematiklernen ihrer Schülerinnen und Schüler hat. FragestellungLehrkräfte sind die zentralen Akteure bei der Gestaltung

des Unterrichts. Lehrkräfte steuern, welche Ziele im Unterricht

verfolgt werden, wie der Unterricht organisatorisch und inhaltlich

angelegt ist, und auf welche Weise Schülerinnen und Schüler

in ihren Lernprozessen unterstützt werden. Was sind die

Voraussetzungen, die Lehrkräfte benötigen, um Unterricht so

zu gestalten, dass er zur Gelegenheit für verständnisvolles

Lernen seitens der Schülerinnen und Schüler wird? Obwohl die

Bedeutung verschiedener der Kompetenz von Lehrkräften für

gelingenden Unterricht in theoretischen Arbeiten vielfach betont wird,

liegen bisher nur wenige empirische Befunde dazu vor. Im Projekt

COACTIV betrachten wir die Handlungskompetenz von Lehrkräften als

eine wichtige Bedingung für Unterrichtsqualität und

untersuchen dies im Bereich des Mathematikunterrichts in der

Sekundarstufe 1. Als zentrale Fragestellung wird dabei

überprüft, welche Aspekte der Lehrerkompetenz sich empirisch

identifizieren lassen und welche Beziehungen die theoretischen

Konstrukte untereinander aufweisen. Untersucht werden dabei das

Fachwissen, das fachdidaktische Wissens, sowie Überzeugungen

über Mathematik und Mathematiklernen sowie bereichsspezifische und

generalisierte Motivationsmerkmale. Als weitere Frage soll geklärt

werden, inwieweit verschiedene Ausprägungen des Professionswissens

mit jeweils unterschiedlichen Zugängen zu den mathematischen

Inhalten und Vermittlungsweisen zusammenhängen und wie sich dies

in der Unterrichtgestaltung manifestiert. Dazu werden

Unterrichtsstruktur und Unterrichtsgeschehen mehrperspektivisch auf der

Basis von Unterrichtsmaterial und aus Lehrer- und Schülersicht

rekonstruiert. Schließlich soll dann ermittelt werden, ob die

Facetten des Professionswissens und das Unterrichtshandeln

tatsächlich unterschiedliche Zuwächse in den mathematischen

Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern bewirken

können (für eine Gesamtmodell siehe folgende Grafik).

Methodischer ZugangCOACTIV ist konzeptuell und technisch in die Längsschnittkomponente von PISA 2003/2004 eingebunden. In COACTIV wurden diejenigen Lehrkräfte untersucht, die die für PISA gezogenen Klassen in Mathematik unterrichteten. Sowohl die Schüler als auch deren Lehrkräfte wurden zweimal befragt, einmal am Ende der 9. Klasse und am Ende der 10. Klasse. Die Stichprobe umfasst 352 Lehrkräfte mit ihren Klassen zum ersten Messzeitpunkt, und 223 Lehrkräfte mit ihren Klassen zum zweiten Messzeitpunkt (Hauptschulklassen und deren Lehrkräfte nahmen nur beim ersten Messzeitpunkt als 9. Klassen teil). 180 der Lehrkräfte haben an beiden Messzeitpunkten der Studie teilgenommen und die PISA-Klasse im ganzen Zeitraum zwischen den beiden Messzeitpunkten unterrichtet. Unser Untersuchungsinstrumentarium besteht zum einen aus standardisierten schriftlichen Fragebögen. Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte wurden darin zu diversen Aspekten ihres Mathematikunterrichts befragt. Dabei greifen wir teilweise auf Items und Skalen zurück, die sich bereits in der Unterrichtsforschung bewährt haben. Zur Erfassung des Professionswissens der Lehrkräfte wurden darüber hinaus neue, auch computergestützte Instrumente entwickelt. Neuentwicklungen stellen dabei vor allem die Instrumente zur Erfassung des Fachwissens und des fachdidaktischen Wissens von Mathematiklehrkräften dar. Als weiteres Untersuchungsmaterial dienen uns eine Reihe an Materialien, die die Lehrkräfte in der untersuchten Klasse eingesetzt hatten (Auswahl an Klassenarbeiten, Hausaufgaben und Einstiegsaufgaben). Diese eingesammelten Aufgaben wurden von externen Beurteilern anhand eines Klassifikationsschemas zur Erfassung diverser didaktischer Merkmale kodiert (z.B. Modellierungs- und Argumentationsanforderungen). Erste ErgebnisseDa COACTIV mit den meisten Instrumenten der Lehrerbefragung methodisches Neuland betritt, ist die Testentwicklung –und -güteüberprüfung ein zentrales Anliegen der Studie. Die Auswertungen des ersten Erhebungszeitpunktes führten zu einer Reihe an Ergänzungen im Instrumentarium, die im zweiten Erhebungsschritt eingesetzt wurden. Es ist nun gelungen, ein Messinstrument zur Erfassung des Professionswissens von Mathematiklehrkräften zu entwickeln, das die von uns theoretisch postulierten Facetten mit einer ausreichenden Anzahl von Indikatoren reliabel abbildet. Weiterhin wurden die von den Lehrkräften eingesetzten Aufgaben mittels eines eigens entwickelten Klassifikationsschemas kodiert, sowie die Schülerdaten zum Unterricht konstruktvalidiert. Hinweise auf die Validität unserer Instrumente ergeben sich unter anderem deskriptiven Ergebnissen, die deutliche Schulformunterschiede in allen Bereichen – sowohl der Lehrerkompetenz als auch der Unterrichtsgestaltung – nachweisen. So lässt sich bei Lehrkräften an Gymnasien deutlich mehr Fachwissen sowie fachdidaktisches Wissen beobachten als bei Lehrkräften anderer Schulformen. In Bezug auf die Unterrichtsgestaltung teilen Gymnasiallehrkräfte stärker als andere Lehrkräfte die Vorstellung eines kognitiv aktivierenden Mathematikunterrichts, der selbständiges verständnisvolles Lernen der Schülerinnen und Schüler unterstützt. Dennoch wird der Mathematikunterrichts von Schülerinnen und Schüler an nicht-gymnaisalen Schulformen als relativ positiv beurteilt, während Gymnasiasten ihren Unterricht eher kritisch bewerten. Diese Differenzen sind vor allem durch Unterschiede in der Übernahme pädagogischer Verantwortung persönlichen Unterstützung seitens der Lehrkräfte zu erklären, welche von Nicht-Gmynasialschülern als besonders ausgeprägt, von Gymnasiasten eher als gering beschrieben wird. Die nächsten Schritte unseres Projektes betreffen zum einen die weitere Konstruktvalidierung der Indikatoren für das Professionswissens und zum anderen die Verbindung der Bereiche Professionswissen, Unterricht und Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler in multivariaten Vorhersagemodellen. |

||||||||

| Startseite | Institut | Abtlg.,Arbeitsber. | Projekte | Publikationen | Veranstaltungen | Wettbewerbe | Aktuelles | Index | |

| 22.06.2004 |