Untersuchungsdesign und Erhebungsinstrumente

Untersuchungsdesign

Diese Studie nutzt aufgrund ihres Designs die spezifischen Vorteile von Videoanalysen gegenüber verschiedenen anderen Methoden in der Lehr-Lern-Forschung. Die Beobachtung von Videoaufnahmen können mehrfach und so auch aus verschiedenen Perspektiven analysiert werden. Dies kommt besonders interdisziplinären Fragestellungen zu Gute. Herauszustellen sind außerdem die vielversprechenden Möglichkeiten zur Integration qualitativer und quantitativer Analysemethoden in einem gemeinsamen Untersuchungsdesign.

Projektphase I

In der ersten Projektphase (Mai 2000 bis April 2002) wurde der Physikanfangsunterricht (Schuljahr 7/8) untersucht. Bei 13 Lehrkräften erfolgte die Videoaufzeichnung von je zwei dreistündigen Unterrichtssequenzen zu den Themen "Einführung in den Stromkreis" und "Einführung in den Kraftbegriff". Daneben wurden bei den Schülerinnen und Schülern zu Beginn, sowie direkt nach den Videoaufzeichnungen und am Ende des Schuljahres Begleiterhebungen durchgeführt. Nach Abschluss der Aufzeichnungen fand ein Interview mit den teilnehmenden Lehrkräften statt.

Projektphase II

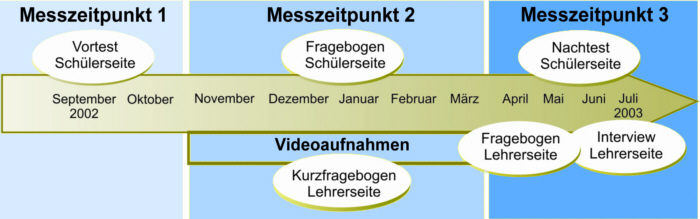

Die Stichprobe der zweiten Projektphase umfasst 50 zufällig gezogene Schulklassen aus vier Bundesländern - Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg und Schleswig-Holstein (Jahrgangsstufe 9). In diesen Schulklassen wurden im Schuljahr 2002/2003 Videoaufzeichnungen von je einer zweistündigen Unterrichtssequenz zu einem der beiden Themen Kraft oder Optik durchgeführt. Daneben erfolgten bei den Schülerinnen und Schülern zu Beginn und am Ende des Schuljahres sowie direkt im Anschluss an die Videoaufzeichnungen Begleiterhebungen. Eine Befragung der Lehrkräfte erfolgte durch einen Kurzfragebogen direkt im Anschluss an die Videoaufzeichnungen und durch Fragebogen- und Interviewverfahren im weiteren Verlauf des Schuljahrs.

Projektphase III

Im Blickpunkt des dritten Untersuchungszeitraumes steht die Umsetzung der Erkenntnisse aus den Videostudien in einer Interventionsstudie, in der dem Videomaterial eine zentrale Funktion zukommt. Die Vorarbeiten aus der IPN-Videostudie bilden aktuell die Grundlage für zwei Interventionsprojekte.

- "LUV - Lernen aus Unterrichtsvideos." Ziel dieser Interventionsstudie ist es zu untersuchen, wie sich unterschiedliches Videomaterial und verschiedene instruktionale Bedingungen auf die Verarbeitungsprozesse von Lehrkräften beim Arbeiten mit Videos auswirken.

- "Lehrerprofessionalisierung durch eine zielgerichtete videogestützte Intervention." Diese Interventionsstudie untersucht wie Videos genutzt werden können, damit Lehrkräfte in kooperativen Lerngruppen eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis unterrichtlicher Lehr-Lern-Prozesse entwickeln.

Erhebungsinstrumente

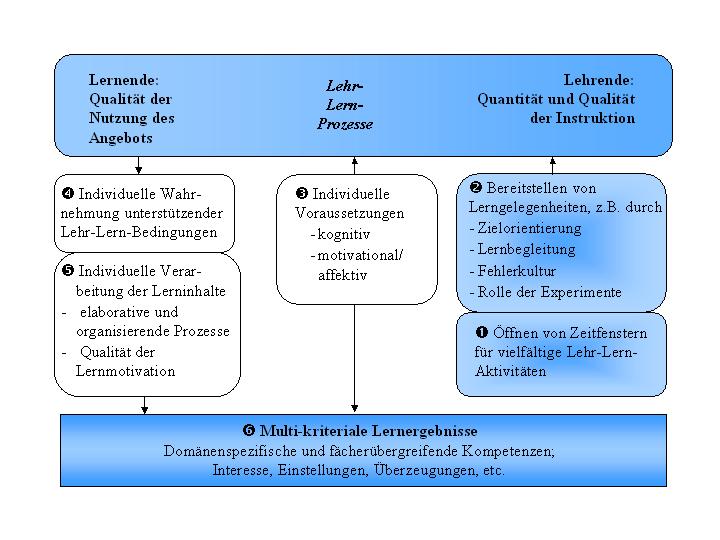

Die Darstellung der Erhebungsinstrumente der IPN-Videostudie "Lehr-Lern-Prozess im Physikunterricht" erfolgt auf der Basis von Abbildung 2. Diese Abbildung gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Fragestellungsbereiche der Videostudie.

Zentrale Fragestellungsbereiche der IPN-Videostudie, dargestellt in einem Modell unterrichtlicher Lehr-Lern-Prozesse

Beobachtungsverfahren

Zur Erfassung der Fragestellungsbereiche 1 und 2 (Abbildung 2) wurden unterschiedliche Videoanalyseverfahren eingesetzt, die im Rahmen der IPN-Videostudie eigens für diese Fragestellungen entwickelt worden sind. Die Analysen der einzelnen Unterrichtsstunden erfolgt durch die Software "Videograph" (Rimmele, 2002, 2004). Der Einsatz dieser Software ermöglicht je nach Fragestellung einen flexiblen Einsatz von Zeit- bzw. Ereignisstichprobenplänen. Die angewendeten Analyseverfahren unterscheiden sich jedoch nicht nur im Hinblick auf die Analyseeinheit, sondern auch im Grad der erforderlichen Schlussfolgerung (Inferenzen) bei den Kodierungsverfahren (niedrig, mittel, hoch). Tabelle 1 gibt einen Überblick über die aktuell eingesetzten Auswertungsverfahren.

| Untersuchungsbereich |

Kodierverfahren |

Stichprobenplan |

Inferenzen |

| 1) Sichtstrukturen | |||

Arbeitsformen und Unterrichtsphasen |

Kategoriensystem | Zeiteinheiten:

10-Sek.-Intervall |

niedrig/ mittel |

| 2) Vertiefende Analysen | |||

| a) Rolle der Experimente | |||

Organisation und Funktion von Experimenten |

Kategoriensystem | Zeiteinheiten:

10-Sek.-Intervall |

niedrig/ mittel |

| b) Lernbegleitung | |||

prozessorientierte Lernbegleitung |

Kombination

Kategoriensystem Schätzverfahren |

Ereignis:

Arbeitsformen

|

niedrig/ mittel/ hoch |

| c) Zielorientierung | |||

Transparenz und Schlüssigkeit |

Schätzverfahren | Ereignis:

Unterrichtseinheit (2 Std) |

hoch |

| d) Fehlerkultur | |||

Vermischung von Lern- und Leistungssituationen |

Schätzverfahren | Ereignis:

Unterrichtsstunde |

hoch |

Tabelle 1: Überblick über die Videoanalyseverfahren der 2.Phase der IPN-Videostudie "Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht"

| Sichtstrukturen | |

| Arbeitsformen und Unterrichtsphasen | Seidel, T. Sichtstrukturen - Organisation unterrichtlicher Aktivitäten, S. 113-128 |

| Vertiefende Analysen | |

| a) Rolle der Experimente | Tesch, M. Unterrichtsexperimente im Physikunterricht, S. 129-151 |

| b) Lernbegleitung | M. Kobarg, M., & Seidel, T. Prozessorientierte Lernbegleitung im Physikunterricht, S. 151-200. |

| c) Zielorientierung | T. Trepke, C., Seidel, T., & Dalehefte, I. M. Zielorientierung im Physikunterricht, S. 201-228. |

| d) Fehlerkultur | Schulmeiß:, I., Seidel, T., & Meyer, L. Vermischung von Lern- und Leistungssituationen im Physikunterricht, S. 229-238. |

Schülerbefragung

Die Bearbeitung der Fragestellungsbereiche 3 - 6 (Abbildung 2) erfolgt durch die Befragung der Schülerinnen und Schüler in den beobachteten Unterrichtsstunden. Hierzu erfolgen bei den Schülerinnen und Schülern zu Beginn und am Ende des Schuljahres Begleiterhebungen zu individuellen Merkmalen (z.B. Vorwissen / Wissen, Interesse, Selbstkonzept der Begabung, Lernbegriff). Direkt im Anschluss an die Unterrichtsaufzeichnungen schätzten die Lernenden mittels Fragebogen kognitive und motivationale Prozesse sowie unterrichtliche Lehr-Lern-Bedingungen ein. Weiterhin wurden systematisch auß:erschulische Kontextfaktoren (Elternhaus, Gleichaltrige) sowie kognitive Grundfertigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit Hilfe eines Fragebogens erhoben (Seidel, Rimmele, & Dalehefte, 2003).

Lehrerbefragungen

In der ersten Phase der Videostudie wurden neben der Analyse unterrichtlicher Lehr-Lern-Prozesse mittels eines Interviews explorativ Vorstellungen und subjektive Theorien der Lehrkräfte untersucht. Ziel dabei ist es, neben den Videoanalysen ein tiefergehendes Verständnis über die Ziele und Vorstellungen der beteiligten Lehrkräfte zu gewinnen (Duit & Lehrke, 2003; Duit, Lehrke, & Müller, 2001). Im zweiten Projektzeitraum (2002-2004) erfolgt darüber hinaus eine Fragebogenerhebung auf Lehrerseite zur systematischen Einbeziehung schulischer (z.B. Arbeits- und Kooperationsbedingungen zwischen Lehrkräften an der Schule, Rolle der Schulleitung) und auß:erschulischer Kontextfaktoren (z.B. Rolle der Naturwissenschaften im Elternhaus und bei Gleichaltrigen) (Seidel & Meyer, 2003).